和食を世界食にリデザイン?(1)〜パーソンズ美術大学の授業

2018/04/01

今回は、パーソンズ美術大学の授業である、「Design-Led Research(デザイン主導リサーチ)」というリサーチ手法を習得する授業を紹介します。

パーソンズのカリキュラム全体像を紹介している記事はこちら

本クラスでは、様々な手法を習得するために、クラスメイト3人1チームを組み、具体的なリサーチテーマを決めて実践しながら学ぶ形式でした。筆者は、これまでクールジャパン政策に携わり、日本食の海外展開についてリサーチを行ったこともあったため、チームで議論した結果「和食を更に世界に普及させるためには?」というテーマでリサーチを行いました。

日本人は、”ちゃんとした和食”を外国人に食べて欲しいと思いがちですが、実際はカリフォルニアロールのように、世界ではローカライズされて受け入れられていることが多いです。そのため今回は、なぜローカライズ和食が生まれるか知るため、日本人とアメリカ人の和食に対する好みの差に、特に焦点をあてております。

本記事では、「和食を更に世界に普及させるための課題」を洗い出すとともに、用いたデザインリサーチ手法を、4回(予定)にわたってご紹介したいと思います。

コンテンツ

- 第1回(本ポスト)

デザインリサーチとは

Questionの設定 - 第2回

和食をとりまくシステムの理解1(因果ループ図) - 第3回

和食をとりまくシステムの理解2(Wheel of Reasoning(推論の輪)) - 第4回

インタビュー(Semantic Differential(意味の差異)法)

分析

洞察

デザインリサーチとは

一般に行われる定量リサーチは、人が何をしているか、あるいはどのようにしているかといった “What” と “How” に焦点をあてています。しかし、デザインリサーチはなぜそうするのか、という “Why” を理解するための手法なのです。定量分析からは得難い、定性情報を得るためのリサーチ手法で、フィールドワーク等を通じた人間の行動観察を基本としています。

更に、デザインリサーチでは、何を調べるのか(Question)を明確にすることに力を割き、更に調査結果を踏まえて、新たなQuestionをたてて、調査内容を深掘りしていきます。

言葉だけではわかりづらいかと思いますので、以下具体的な進め方をご紹介しましょう。

Questionの設定

チームでリサーチを行う場合、何を自分たちは知りたいのか、どのようにしたら知ることができるのか、チーム内で(クライアントがいればクライアントも含めて)意識を統一することが重要です。

このため、リサーチを始める前に、”How Might We …?”(私たちはどうすれば〜しうるか?)という形で、Questionをチーム内で定義します。この”How Might We…?”(HMW Question)には以下の意味があります。

- ”How”・・・ デザインリサーチは、よいプロセスを経ることで、イノベーティブなアウトプットが出せる方法論であるため、Howというプロセスに目を向けたQuestionをたてる必要があります。

- ”Might”・・・Mightはできるかできないか半々くらい、というニュアンスのため、アイデアに制限を出さずに意見を出しやすくなり、ブレークスルーにつながります

- ”We”・・・クライアントも含めて、「私たち」と課題への当事者意識を喚起します。

私たちは、中国人、台湾人、日本人(私)のチームで、それぞれ日本文化と文化の融合に関心があったため、どんな文化融合があるのかブレーンストーミングを実施しました。

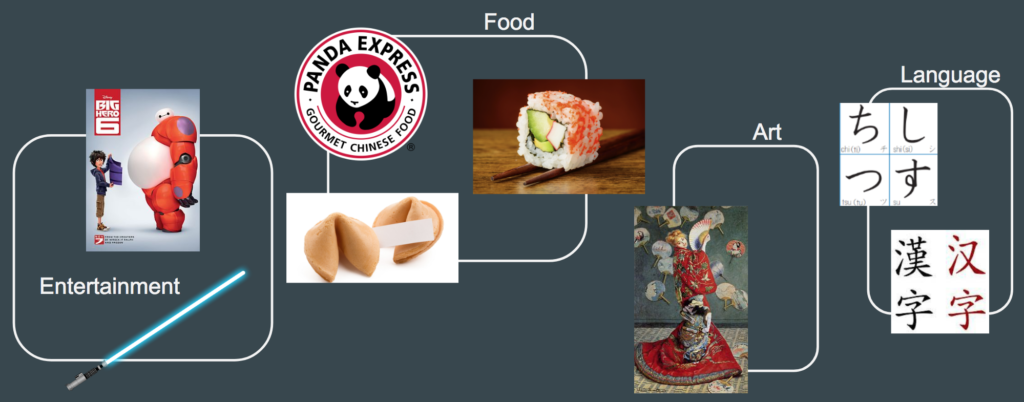

結果、映画(スターウォーズと黒澤映画)、食、アート(ジャポニスム)、言語(漢字とひらがな)など、様々意見があった中で、日本食をテーマとし、以下のとおりQuestionを定義しました。

How Might We promote the popularity of Japanese food to the culture in New York City?

(ニューヨーク市の文化において、私たちはどのように日本食の普及を促進できるだろうか?)

第1回 まとめ

今回は、デザインリサーチの意義とHMW Questionの重要性について主に紹介いたしました。具体的なリサーチにいたる序論の位置付けではありますが、どのようなQuestionを定義するかによって、今後のデザインリサーチの方向性が大きく変わってしまうので、時間をとって、たくさんアイデアを出してまとめる必要があるかと思います。

次回以降、和食をとりまくシステムの理解、そして消費者のWhyの理解といった、リサーチの方法論を更に紹介していきます。