和食を世界食にリデザイン?(2)〜デザインリサーチとは

2018/04/13

更新がかなりあいてしまいすみません。授業は春学期の後半戦に入りまして、中間プレゼンなどを終えて、少し落ち着いてきました。春学期の授業の様子はまた追って記事にしていきたいと思います。

さて、今回のポストは、「和食をさらに世界に普及させるためには?」というテーマを通じてデザインリサーチの手法を紹介するシリーズの第2回目です。(記事が長くなってしまいましたので、全4回にわけて少しずつ書いていきます。)

コンテンツ

- 第1回

デザインリサーチとは

Questionの設定 - 第2回(本ポスト)

和食をとりまくシステムの理解1(因果ループ図) - 第3回

和食をとりまくシステムの理解2(Wheel of Reasoning(推論の輪) - 第4回

インタビュー(Semantic Differential(意味の差異)法)

分析

洞察

前ポストでは、「和食をさらに世界に普及させるためには?」というテーマをとりあげながら、デザインリサーチの意義とHMW Questionの重要性についてご紹介しました。

和食をとりまくシステムの理解1(因果ループ図)

How Might We promote the popularity of Japanese food to the culture in New York City?

(ニューヨーク市の文化において、私たちはどのように日本食の普及を促進できるだろうか?)

今回と次回の更新では、日本食普及に大きな影響を与えうる要素を特定するため、調査対象をとりまく全体の構造(=システム)を理解します。

システム思考については、以下のポストでもとりあげましたので、参考としてください。

システムを理解しやすくするため、因果ループ図という図でシステムを表現していきます。

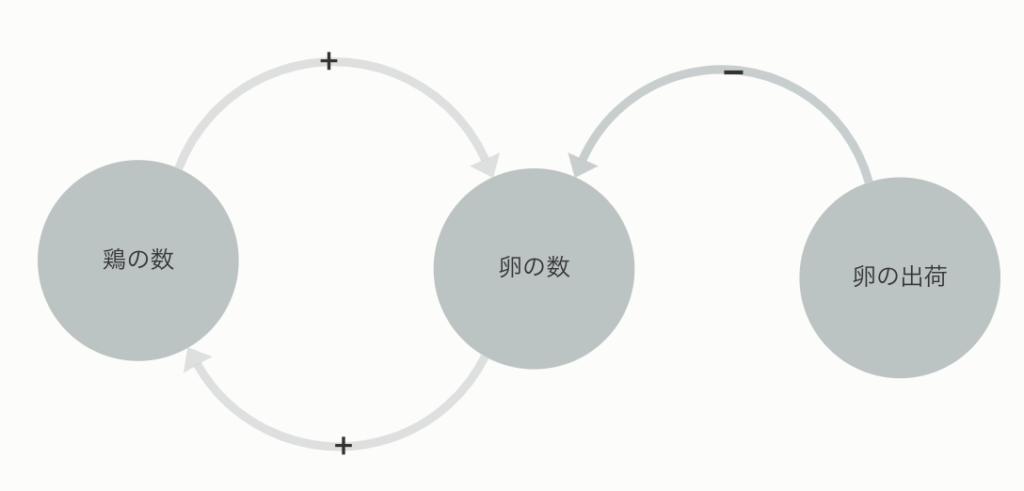

例えば、上図は、「鶏の数」、「卵の数」、「卵の出荷」という要素がそれぞれどのような因果関係にあるかを示しています。鶏の数が増えれば、産む卵の数も増え(+)、孵化することで鶏の数も増えます(+)。一方で、卵が出荷されれば、卵の数は減る(ー)ということを示しています。

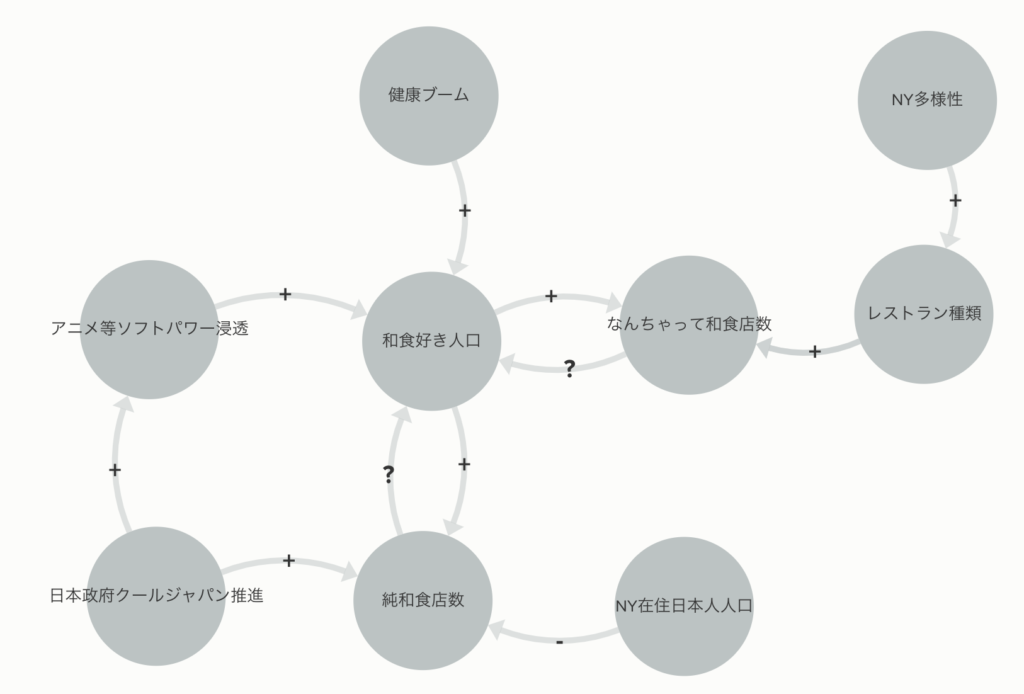

このルールに基づき、NYにおける日本食をとりまくシステムを整理したのが以下の図となります。

(1)和食好き人口は、健康ブームやアニメ等のソフトパワーの浸透が増大要因(+)となっています。

(2)日本人経営による和食店(純和食店)数は、和食好き人口増大や日本政府のクールジャパン推進が増大要因(+)となっていますが、NY在住日本人人口の減少が減少要因(ー)となっています。

(3)一方で、日本人以外の経営によるアレンジした和食店(なんちゃって和食店)数は、レストラン種類増大や和食好き人口の増大が増大要因(+)となっています。

ここまで整理していく中で、因果関係が明確ではないのが、「純和食店数の増大が和食好き人口に与えている影響」と「なんちゃって和食点数が和食好き人口に与えている影響」です。(図中の”?”)

因果ループ図を整理する中で、和食好き人口の動向を探るには、純和食店数となんちゃって和食店の影響を調査する必要がありそう、ということがわかってきました。

第2回 まとめ

今回はシステム思考を実践する上で重要な因果ループ図を中心に紹介いたしました。かなり奥深い学問ですので、私も理解や実践をしきれていないのですが、ご関心ある方は以下の文献が基本書となりますのでご参照ください。

また、因果ループ図を簡単に書けるツールがなかなかないのですが、以下の“Kumu”というWeb上のツールは無料でも使える上に、操作が直感的ですので、おすすめです。本ブログの因果ループ図はこのツールを使って書いています。

次回は、NYの和食店をとりまくシステムを、別の視点からも整理するフレームワーク(推論の輪)をご紹介します。