和食を世界食にリデザイン?(3)〜デザインリサーチとは

2018/04/16

今回のポストは、「和食をさらに世界に普及させるためには?」というテーマを通じてデザインリサーチの手法を紹介するシリーズの第3回目です。(全4回予定)

コンテンツ

- 第1回

デザインリサーチとは

Questionの設定 - 第2回

和食をとりまくシステムの理解1(因果ループ図) - 第3回(本ポスト)

和食をとりまくシステムの理解2(Wheel of Reasoning(推論の輪) - 第4回

インタビュー(Semantic Differential(意味の差異)法)

分析

洞察

和食をとりまくシステムの理解2(推論の輪)

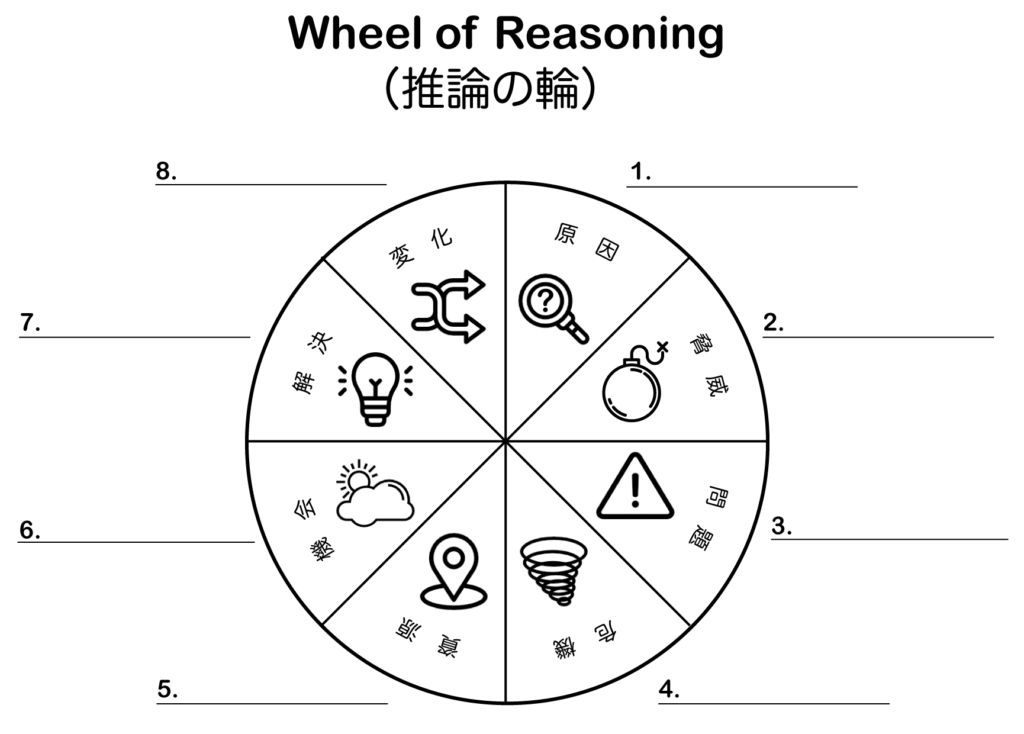

今回は、Wheel of Reasoning(推論の輪)というフレームワークを使用し、和食を取り巻く状況をより詳細に捉えます。このフレームワークは、FreedomLab というクリエイティブ系コンサルティングファームで開発され、ビジネスの現場で使われているものです。

以下の要領に従い、上記の図の各欄を埋めていきます。まずは右側の輪(課題の分析)を4〜1と遡るように埋めます。

(1)4.危機(Crisis)とは、調査対象に関して、何かしらの原因により、表面化している危機や苦しい状況

(2)3.問題(Problem)は、危機を直接引き起こしている問題

(3)2.脅威(Threat)は、問題を引き起こしえた雰囲気、文脈、状況などの要素

(4)1.原因(Cause)は、調査対象をとりまく全体のシステムの中で、脅威を生み出した原因

次に、同じ要領で、左側の輪(解決策の分析)を5〜8の順に埋めます。埋める際は、チャートの対角線上の事象(例えば、5.資源であれば1.原因、6.機会であれば2.脅威)がそれぞれ正反対の性質をもちうるため、参考となります。

(5)5.資源(Source)は、全体のシステムにおける、問題を解決しうる状況、要素

(6)6.機会(Oppotunity)は、問題を解決しうる雰囲気、文脈、状況などの要素

(7)7.解決(Solution)は、問題を解決しうる策

(8)8.変化(Change)は、解決策によって、生じる危機の変化

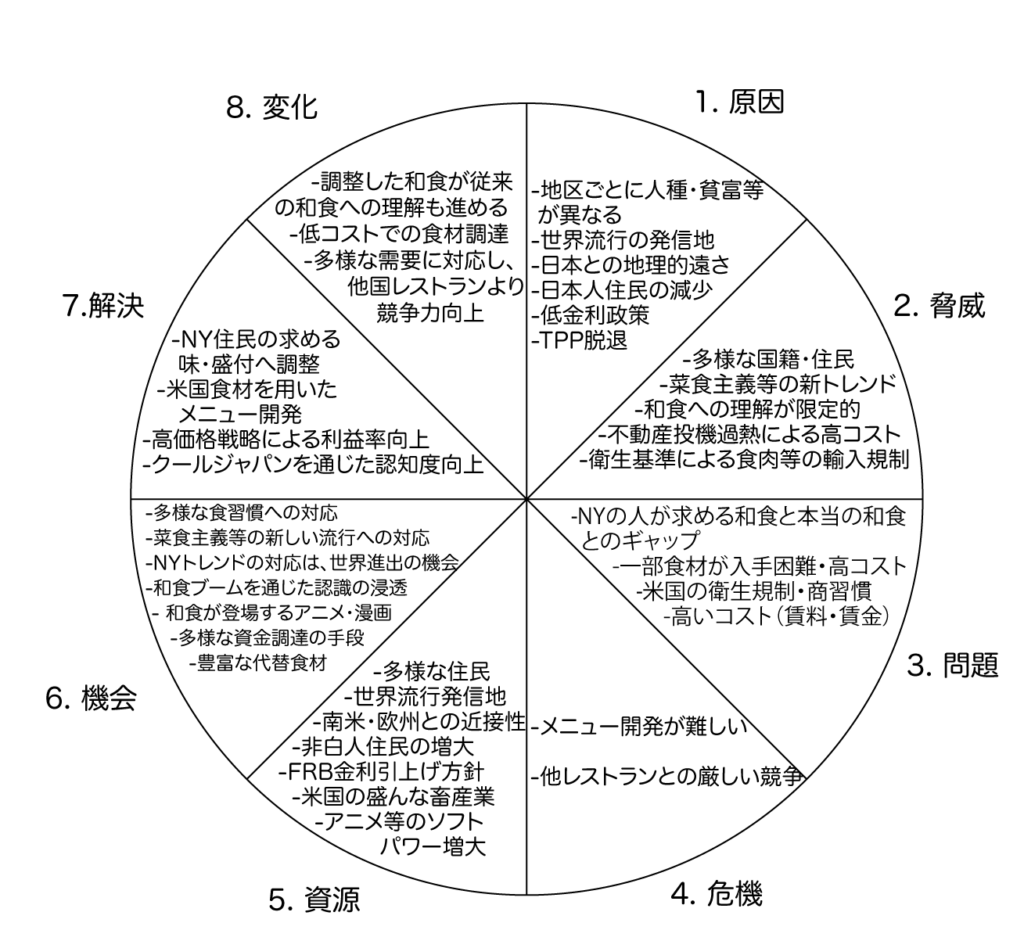

この作業によって、調査対象を取り巻く、システム全体の問題点から起こりうる変化まで、ロジカルに整理がなされます。抽象的だと思いますので、具体的に和食を取り巻く状況を整理すると以下の図のようになります。

和食店主やシェフへのインタビューに基づき、チームで議論をし、フレームワークを順に埋めます。

(1)危機:NY住民にむけた和食メニュー開発が難しい、他レストランとの厳しい競争

(2)問題:NY住民の好みと和食とのギャップが存在、食材の入手困難 等

(3)脅威:多様な国籍・住民や菜食主義などの好みの差が大きい、食肉の輸入規制 等

(4)原因:地区ごとに人種・貧富が異なる多様性、新しいトレンドが生まれ発信される土地柄 等

左側の輪を埋め終えたら、対角線上の欄を参考に右側の輪を埋めます。

(5)資源:多種多様な住民、アニメファンの増大 等

(6)機会:多様な食習慣・トレンドへの対応、和食が登場するアニメ・漫画 等

(7)解決:NY住民の求める味・盛付けへローカライズ、クールジャパン政策による認知度向上

(8)変化:ローカライズ和食の広がりにより、本来の和食への理解も進む 等

第3回 まとめ

今回は、推論の輪のフレームワークを用いて、和食店をとりまく現状と変化の方向性について整理することができました。和食店をとりまく危機に焦点をあてることで、因果ループ図とは違った視点でシステムを理解することができたと思います。

次は、前回の因果ループ図と今回の推論の輪で理解した全体のシステムを総括し、システム全体に影響を及ぼせそうなポイント(レバレッジポイント)を特定し、そのポイントを深掘りしてリサーチを進めていくことになります。

今回のフレームワーク図は、自由に使っていただいて構いませんので、是非自身の課題にあてはめて、デザインリサーチを活用してみてください。

なお、デザインリサーチについては、以下の書籍が、網羅的に手法が説明されており参考となりますので、ご紹介します!