デザイナーがNY貧困地区を再生?(1)〜パーソンズ美術大学の授業

2018/01/05

今回は、パーソンズの一番最初の集中講義で教えられたデザインプロセスに加えて、本講義のテーマとして扱ったニューヨークの貧困地域がどのように再生してきたのか、紹介していきたいと思います。

世界で最も栄えている都市のひとつであるNYは、20〜30年前は、信じられないことに、年に2000件の殺人事件が発生し、貧しい地区では麻薬取引やギャングの抗争が日常茶飯事の、ゴーストタウンのような街でした。しかし、現在は、殺人件数は300件程度と劇的に治安が回復しました。

まず、回復を始めたのは、NY市の中心である、マンハッタン地区(下図紫色部分)でしたが、家賃の上昇を受けて、それまでマンハッタンにて活動していたクリエイターが、ブルックリン(下図水色部分)に移り住んだことで、面白いウォールアートや、おしゃれな雑貨店を営むクリエイティブな街として、ブルックリンが再生していきました。

<図:ニューヨーク市地図>

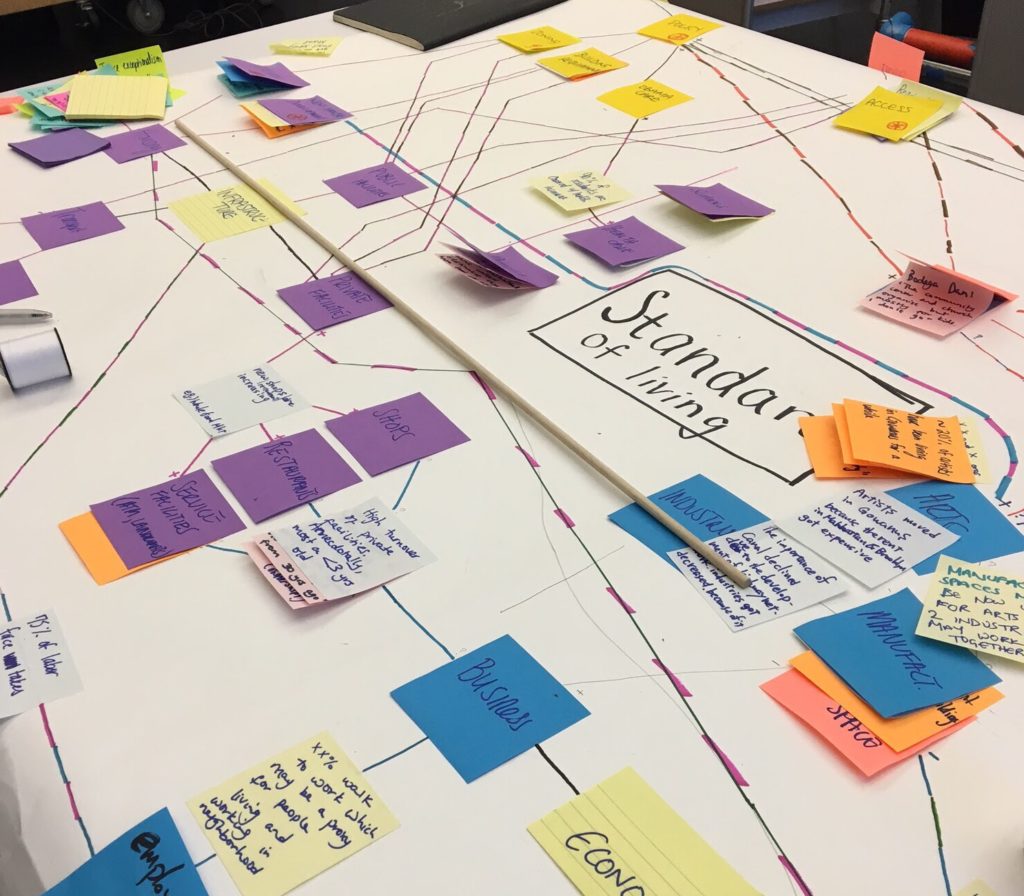

パーソンズの最初の一週間は、集中講義が行われ、ブルックリンでも特に治安の悪かったゴワヌス地区(上図丸囲み部分)を題材に、どのように地区の再生が進んで行ったのか、多様な要因をリサーチし、分析内容をわかりやすくデザインし発表しました。本授業の目的は、解決策を生み出すことは求められず、あくまで、地区再生のプロセスを理解するとともに、見る人が洞察を得られやすいように、可視化した成果物を作ることが求められます。

今回と次回の更新にわけて、当クラスでのリサーチ・分析・可視化の手法を紹介していきたいと思います。今回は、リサーチ編です。

デスクリサーチ

<写真:ゴワヌス地区の汚染された運河>

まず、リサーチの初期段階は、デスクリサーチを中心とし、ネットや書籍から、ゴワヌスの特徴について、以下のとおりリサーチを深めました。

ゴワヌス地区は、ブルックリンの南方にある大きな運河があるのが特徴的な街です。昔は船着場として物流の重要拠点であったものの、高速道路の発達から徐々に活気が衰え、1970〜1990年頃は、運河は不法投棄や工業排水で汚染され、誰も近づかなくなった運河はギャングの巣窟となり、死体が投棄されるという事件まで発生しました。その後マンハッタン地区の再生とブルックリン地区の開発が進むとともに、芸術家のアンディ・ウォーホルがゴワヌスで展示会を行うなど、クリエイターが徐々に移住を始めました。また、米国連邦政府も運河の徹底した浄化を行い、そして大部分が工業地区に指定されていたゴワヌス地区を、住宅地区・商業地区に一部指定を変更することでゴワヌスの人口が増加し、さらに人口増をあてこんだ商業施設が続々とオープンし始めました。

以上の調査からわかるとおり、ゴワヌス地区の発展は、多くの要因に左右されています。これらの要因を、模造紙とポストイットで書き出し、ゴワヌス再生を複雑な要因から成ったシステムとして捉えることで、例えばアーティストの移住が、何に影響を与えたのか因果関係を可視化しました。

<写真:システムの構造理解の作業風景>

<ご参考:システム思考の概要を簡潔に理解したい方はこちらの動画をご参照ください>

フィールドリサーチ

デスクリサーチにより、ゴワヌスの再生をシステムとして大枠を捉えたところで、次は現地を訪れて、街の様子をつぶさに観察するとともに、現地のアーティストや街でたむろしているやんちゃそうな若者や、道ゆくおばさん等にインタビューを実施しました。目的は、デスクリサーチを元に構築したシステムの理解を、人々の経験から補強又は修正するためです。特に、デスクリサーチで出した結論は、大きな目線で見ると正しくとも、それぞれの人の目線からみたら違うと思うことも大いにあります。

例えば、アーティストが移り住むことで、人々が集うコミュニティができ、再生のきっかけになったと、よく言われていますが、実際にたむろしていた若者に聞くと、アートには興味もないし、見たこともない、むしろ、サッカー場のような娯楽が近くになく、引っ越したい、といった回答が出てきたりします。

更に、近くを探索すると、公営の低所得者住宅が数多く存在する一方で、そのすぐ横のブロックには高級住宅が立ち並んでいることに気がつきました。低所得者住宅の住人にインタビューをすると、公営住宅の周囲の昔からの住人は、家賃の高騰により引越しを余儀なくされてしまい、コミュニティが断絶しつつある、と発言しました。

<写真:公営低所得者住宅前でのインタビュー>

一方で、現地のアーティストによると、公営住宅の人も高級住宅の人も、同じゴワヌス地区に住む人同士、アートイベントに参加してくれていると、住民の意識とは必ずしも違う意見を持っていました。

まとめ

以上のように、デスクリサーチで得られた結果は比較的ロジカルでわかりやすく、システムの理解ができました。しかしながら、いざ現地でのフィールドワークを行うと、デスクリサーチでの理解の範囲を超えた様々な人々の声を収集することができました。

次回は、デスクリサーチとフィールドワークで得られた、方向性が見えづらい情報を、どのように分析し、洞察(インサイト)を得たか、紹介していきます。

(次ポストはこちら)