米国デザインスクールで学ぶ、組織の論理の捨て方

デザインスクールで教えられている授業と聞いて、まず普通に思いつくのが、家電製品やファッションの色や形のデザインであったり、ロゴやウェブサイトのデザインといった、昔からのデザイン(クラシカルデザイン)だと思います。

私の学科(米パーソンズ美術大学Transdisciplinary Design)では、クラシカルデザインではなく、サービスのデザインといった目に見えないもののデザインがメインで教えられているとこれまでブログでも紹介してきましたが、もちろん従来のクラシカルデザインも非常に重要であり、PhotoshopやIllustratorといったデザイナー必須のグラフィックソフトウェアの使い方なども習得しました。

本学のデザイン教育は、ただソフトウェアを使うスキルを学ぶだけではなく、このクラシカルデザインの世界においても、行政やビジネス、サービスに大きな革新をもたらす考え方と方法を教えてくれました。

本記事では、本記事では、デザインを学ぶことで、行政やビジネスにおける組織論理を捨て、革新を起こす考え方の紹介をしていきます。

格好いいデザインだけが、いいデザインではない。

普段何気なく見ているロゴにも実は深い意味があります。外国人観光客の増大とともに日本でも存在感を増しているAirbnbは、非常に考え抜かれています。

Airbnbは、2014年に左のロゴから右のロゴにデザインを変更しています。実はこのロゴには、多くのメッセージが込められており、以下の画像のように、「人々」+「場所」+「おもてなし」+「Airbnb」という意味が込められています。

アップルやナイキなど、世の中にはシンプルで格好いいロゴは溢れていますが、このロゴは、「ユーザーの旅という体験を暖かで楽しいものにしたい」、という「ユーザーの体験」を重視していることが見てとれます。ロゴの色も、以前の寒色から、暖かみを感じられる暖色系に切り替えることで、そのことを表現しています。

これからのデザインとは、商品の見映えを設計するだけではなく、商品を通じてユーザーがどのような「体験」をするのか、ユーザーとどうコミュニケーションするのかまで、デザインすることが重要ですが、企業やサービスの顔となるロゴについても、ユーザー体験やコミュニケーションを重視したデザインとすることが求められているのだと思います。

行政分野にこそ必要なデザイン

ロゴの作り方そのものではなくとも、この考え方は、行政分野にこそ必要だなと思います。役所の政策や事業名、部署名などは、国民・市民がどんな体験ができるか、コミュニケーションを図っていけるか、といった観点で設定されることは稀で、行政組織として”正しい”ロジックに基づいて設定されます。

例えば、国の資料を少しでも検索すれば、以下のような漢字だらけの見るからにとっつきづらそうな名称は続々とでてきます。

- 産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定自治体における軽減措置の延長(税制度)

- 商業・サービス競争力強化連携支援事業(補助金事業)

- 戦略的基盤技術高度化支援事業(補助金事業)

これは私自身の反省点でもありますが、事業の担当者は、少しでもわかりやすくと、事業や税制のパンフレットを作ったりと努力はしているものの、説明を尽くした結果、より文字が多くなり、更に複雑になるということがザラです。結果として、非常に優れた制度であっても、知る人ぞ知るものとなり、例えば意欲はあるが行政の事業に疎いスタートアップ企業が利用できない、といったことが起きてしまいかねません。

”正しい”ロジックを捨てよ

国の事業のうち、組織にとっての”正しい”ロジックを捨て、国民・ユーザーの目線にたった名称の付け方で大成功を納めた最たる例は、「ふるさと納税」でしょう。

このふるさと納税の正式名称は、「都道府県・市町村への寄付金に対する住民税の寄付金税額控除」であり、実は、正確には「納税ではなく、寄付金」にあたるわけです。

しかし、国民の体験からすれば、「従来払っている住民税に変わって、自分の好きな自治体にお金を納めて、ふるさとの名産品を得られる」ということから、「ふるさと納税」というのは、実に国民の体験に寄り添ったうまいネーミングだったのだなと思います。

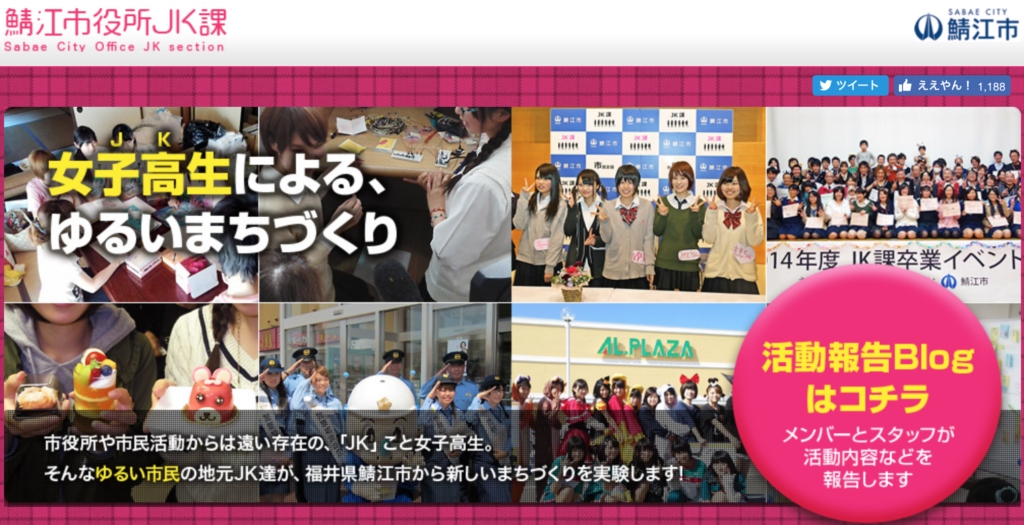

また、自治体の鯖江市役所JK課も、面白い例だと思います。

JK課プロジェクトは、これまで市役所や公共サービスに直接関わることの少なかった女子高校生(JK)たちが自ら考え、やってみたいまちづくり活動を提案し、大人や地域を巻き込みながら一緒に具現化していく実験的な市民協働推進プロジェクトです。

http://sabae-jk.jp/

JK課は、実際の鯖江市の課名ではなく、鯖江市市民協働課によるプロジェクト名で、所属する女子高生も市の職員として雇用関係にあるわけでもありません。役所の”正しい”ロジックからすれば、「平成26年度 青少年社会参画推進事業」とでもついてもおかしくなかったかもしれません。

しかし、参加する女子高生が楽しそう、友達に話してみたい!、という体験を想起できるよう、ポップに「JK課」とつけたのは、先進的な取り組みの多い鯖江市らしい素晴らしい事例だなと思います。

まとめ

ロゴ、組織名、事業名、サービス名などはいずれも、サービス提供側とユーザーが一番最初にコミュニケーションを行うポイントです。

名は体を表すといいますが、組織としての”正しい”ロジックではなく、ユーザーがどのような体験をするのか、コミュニケーションを重点においた、ロゴ・名称を設定していくのが重要となっていくでしょう。

以下の記事でも、グアテマラの職人が作品集(ポートフォリオ)を作成し、顧客に紹介して販路を拡大していく取り組みを紹介しましたが、顧客に体験を想起させるデザインが重要になってきているのだと思います。

本ブログ Policy Designerの考え方

さて、蛇足ではありますが、以上の学びを得たこともあり、当ブログについても、先日ロゴのリデザインを行いました。

「日本」+「Parsons」+「政策」+「デザイナー」+「動かす」+「描く」という意味を込め、「Parsonsで学んだデザインの力で、日本を動かす政策を描いていきたい」というメッセージを通じて読者の皆様とコミュニケーションをとりたい、という思いでデザインしています。

最近、この分野にご関心をもっている方からご連絡をいただけることが増え、ありがたいことに、NYで実際にお会いしたり、Skypeやメッセンジャー等で意見交換をさせていただくなど、順調に目的を達成できてきたなと感じています。

ご質問やご意見などあれば、問い合わせフォームやツイッター等で引き続き、お気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。