デザイナーがNY貧困地区を再生?(2)〜パーソンズ美術大学の授業

2018/01/05

前回のポストでは、NYブルックリン・ゴワヌス地区の再生過程について、デスクリサーチとフィールドワークリサーチ手法について、紹介しました。

今回は、リサーチで得た情報を統合し、可視化した成果物をつくるプロセスを紹介しようと思いますが、まず、本論に入る前に、リサーチ→統合→可視化というプロセスを今回の講義で行う意義について、補足しておこうと思います。

本プロセスの目的

デザインプロセスの最も基本的なメソッドとして、ダブルダイヤモンドというものがあります。

ダブルダイヤモンドとは、課題に取り組むにあたってのアプローチを図式化したもので、図中のAを出発点としBを目標とする4つのフェーズに分けられます。

- 発見/調査フェーズ(発散)― 問題の本質の理解(Discover/Research)

- 定義/統合フェーズ(収束)― 注目すべき領域 (Define/Synthesis)

- 開発/思考フェーズ(発散)― 潜在的な解決策 (Develop/Ideation)

- 実現/実装フェーズ(収束)― うまく機能する解決策 (Deliver/Implementation)

各フェーズでは発散または収束のいずれかを行います。発散のフェーズでは、自分の中で限界を決めずに、可能な限りたくさんの可能性を切り開きます。これに対し収束のフェーズでは、調査結果やアイデアを絞って凝縮することに力を注ぎます。

本講義では、3・4(解決策を見出し、実現する段階)の前段階である、1と2(情報を収集し、課題を発見する)のフェーズを体験することを目的としています。前回のポストでは、1(発見/調査(発散))のフェーズを紹介し、今回は2(定義/統合(収束))のフェーズを紹介するということになります。

ダブルダイヤモンドの解説は以下のサイトを参考としましたので、より理解を深めたい方はこちらをご参照下さい。

統合・可視化

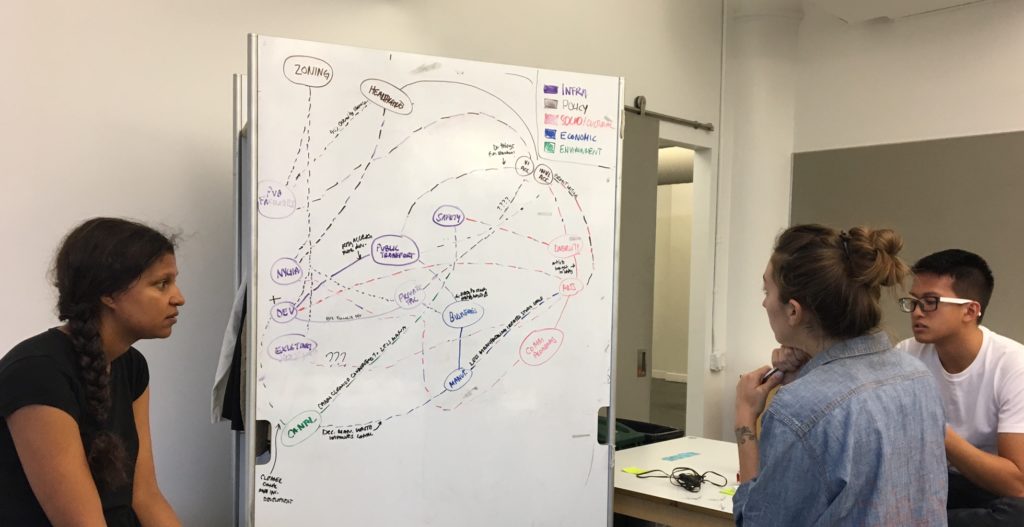

前ポストのデスクリサーチで作成したシステム図を、フィールドワークの調査を踏まえて、再構築します。

その中で見えてきた関係性は、例えば、以下のように、あらゆる事象は、ポジティブ(+)、ネガティブ(ー)両面の結果を生み出し得ます。

- 住宅・商業地区へ指定変更 → (+)高級住宅街・商業施設建設 → (ー)地価高騰 → (ー)低所得住民退去 → (ー)コミュニティ断絶 → (ー)公営住宅の孤立・差別視

- アーティストの移住 → (+)地元を題材にした作品制作 → (+)住人との共同でコミュニティ再構築 →(+)住人が連帯した地区再生の意識喚起

(写真:ゴワヌス地区アーティスが住民と共同して作っている、ゴワヌスグッズ)

このように、都市開発はポジティブ・ネガティブ両面の作用を生み出すということを、シンプルに、体感できる形にできないか、ブレーンストーミングをした結果、パーティーゲームのジェンガを使って可視化できないか、とのアイデアが生まれました。

ゲーム感覚で地区をとりまくシステムを理解

皆さまご承知のとおり、ジェンガは、積み上がった木の棒を抜き、一番上に乗せてを繰り返し、積み木を崩した人が負けとなるゲームです。このジェンガを使って、以下のようなゲームを考案しました。

「ゲーム名:Gjengtrification(ジェントリフィケーション)」(Jenga(ジェンガ)+Gentrification(高級住宅化)の造語)

- ジェンガ一つ一つに、赤・青・黄・緑・黒・白 の色を塗ります。

- 色それぞれに、青(ビジネス)、赤(家)、黄(コミュニティ)、緑(環境)、黒(アート)、白(その他)の意味を持たせます。

- 各色3個ずつほどの積み木をのこし、残りのジェンガを組み上げます。

- 進行役が「住宅・商業地区への指定変更」といったテーマを決め、最初のプレイヤーが、それによって起こりうること(例:高級住宅街建設)を考え、発言します。

- 発言した事象に関連した色の積み木を選び(例:住宅街であれば家を表す「赤」)、ポジティブ(+)な事象であれば、積み木を一つのせ、ネガティブ(ー)であれば、積み木を一つ取り除きます(例:高級住宅街建設はポジティブ(+)な事象のため、赤のジェンガを一つ乗せる)。

- 次のプレイヤーは、前のプレイヤーの挙げた事象から、さらに起こりうることを発言し、同様に木を抜くか、乗せます。

- 最後に崩したプレイヤーが負けです。

(写真:最終プレゼンテーションでのゲームプレイ風景)

プロトタイプなので荒削りなルール設計ですが、このゲームは以下のような意味があるとわかってきました。

- 都市開発には、ポジティブ・ネガティブ両方の作用があることを体感できる。

- どんな作用がおきうるのか、ブレーンストーミングのようにアイデアがたくさん出てくる。

- 分析内容をスライドや模造紙にまとめるのとは違い、体感できる形で可視化することで、老若男女問わず様々な人をまきこんでアイデアを出してもらえやすい。

- ゲームを繰り返し、アイデアを記載するうちに、何回もゲーム中で取り上げられる重要なテーマが見えてくる。

- 重要なテーマを見つけることで、ダブルダイヤモンドの3・4(解決策を見出し、実現する段階)のフェーズに移っていく。

まとめ

以上、パーソンズ美術大学の集中講義の模様を通じて、リサーチ→統合→可視化のプロセスについてご紹介いたしました。可視化のアウトプットが、「ゲーム」というあたり、美術大学に集まってきた学生らしく非常にユニークだったと思います。

日本でも、例えば、町おこしのためのワークショップなどで、この手法を活用すれば、住民の方々の面白いアイデアを楽しみながら出すことができるのではないでしょうか。帰国後に政策立案の中で活用してみたいと思います。

今回は一週間にわたって行われた集中講義を紹介しましたが、次ポスト以降では、秋学期全体で行われた通常の講義・プロジェクトについて紹介をしていきたいと思います。

次のポストはこちら